El vino es uno de los objetos sensoriales más sofisticados con los que se van a topar nuestros sentidos. Aunque eso no debe intimidarnos. La complejidad nos asiste para poder disfrutar del placer de un buen vino. Pero ¿qué es la complejidad?, un poco de paciencia. No hay más que llegar al final de artículo.

El vino es uno de los objetos sensoriales más sofisticados con los que se van a topar nuestros sentidos. Aunque eso no debe intimidarnos. La complejidad nos asiste para poder disfrutar del placer de un buen vino. Pero ¿qué es la complejidad?, un poco de paciencia. No hay más que llegar al final de artículo.

Aunque dispongamos de elaboradas definiciones al uso, la complejidad es una propiedad característica de la realidad que habitamos, fácilmente identificable. Porque somos especialmente sensibles a la complejidad.

Desde el Big Bang hasta hoy, los componentes del Universo han seguido un proceso creciente de agregación e interrelación con el resultado de estructuras cada vez más definidas, de mayor tamaño, con propiedades inéditas y superiores a las de las partes y con mayor capacidad de interacción: de las partículas elementales a las moléculas, de los astros a las galaxias, de los microorganismos a los mamíferos, de las colonias microbianas a las sociedades ciudadanas.

Se deduce de esta descripción que las estructuras complejas son esencialmente dinámicas, parten de una posición simple, regida por reglas simples e incrementan progresivamente sus componentes y las acciones múltiples en ellos. La complejidad es evolutiva, aunque la velocidad a la que evoluciona no siempre nos resulta perceptible porque avanza alcanzando infinitos equilibrios frecuentemente infinitesimales.

«A pesar de que los humanos somos grandes beneficiarios de la complejidad, nos mostramos intelectualmente reticentes a incorporarla como un instrumento útil para interpretar la realidad. »

A pesar de que los humanos somos grandes beneficiarios de la complejidad, nos mostramos intelectualmente reticentes a incorporarla como un instrumento útil para interpretar la realidad. Un buen ejemplo de ello es que seguimos acumulando información sobre aquello que nos rodea mediante una estrategia más apropiada para resistir que para progresar: ni la facilidad que nos proporcionan las tecnologías de la información nos ha librado de esa inclinación. Mantenemos nuestras vivencias en compartimentos estancos, perfectamente diseñados y “apilados” siguiendo un orden de algún modo mnemotécnico, es decir, memorizable (y que nos angustia olvidar), con la vana esperanza de poder delimitar la realidad como aquello que podemos conservar y relacionar en nuestra mente. La realidad, sin embargo, es un concepto subjetivo, escurridizo y engañoso que se condensa o se desvanece según intentamos analizarla a partir de nuestra percepción.

Tenemos constancia de nuestras vivencias debido a la información que fluye por nuestro sistema sensorial, desde los receptores periféricos hasta el cerebro, y la forma en que las interpretamos está mediatizada principalmente por tres elementos: nuestra estructura sensorial, las experiencias previas que han recorrido dicha estructura, y los referentes que nuestras respectivas culturas otorgan a dichas experiencias. El procesado de la información que recibimos, a través de tales condicionantes, acaba generando la realidad. Tal como la percibimos.

Esa realidad hecha de información fluye constituyendo el entorno en el que estamos inmersos. La enorme cantidad de impulsos, de naturaleza física y molecular, que llegan hasta nuestros receptores imposibilita que podamos construirnos un entorno simple, discontinuo, cuantificable y memorizable. Al contrario, su estructura adquiere tanta complejidad como nuestro sistema sensorial es capaz de procesar, aunque sería más adecuado decir “tanta complejidad como nuestro sistema sensorial es capaz de aportarle” si nos atenemos al convenio de que la realidad percibida se genera en nuestro cerebro.

Esa realidad hecha de información fluye constituyendo el entorno en el que estamos inmersos. La enorme cantidad de impulsos, de naturaleza física y molecular, que llegan hasta nuestros receptores imposibilita que podamos construirnos un entorno simple, discontinuo, cuantificable y memorizable. Al contrario, su estructura adquiere tanta complejidad como nuestro sistema sensorial es capaz de procesar, aunque sería más adecuado decir “tanta complejidad como nuestro sistema sensorial es capaz de aportarle” si nos atenemos al convenio de que la realidad percibida se genera en nuestro cerebro.

Sin embargo, procesar tal caudal de impulsos en continuo representa un coste energético inasumible para nuestro cerebro. Rebajar costes ignorando gran parte de los ingredientes de la realidad, ahorrarse la complejidad, permite centrarse en la supervivencia a corto plazo, pero no es una estrategia que nos garantice persistir ni progresar. Ha de existir, por tanto, una poderosa razón que nos impulse a levantar en nuestra mente realidades de complejidad creciente. Y el instinto de supervivencia no es el candidato idóneo para motivarnos a largo plazo.

Sabemos que nuestro sistema sensorial y, de modo especial, el cerebro,* se alimenta de información. El despliegue y mantenimiento de su enorme estructura de conectividades entre neuronas se realiza en gran parte a base de recibir información sensorial del entorno externo y del propio cuerpo. Los mensajes que llegan desde los receptores sensoriales son procesados en atención a su improbabilidad, es decir, a su capacidad para sorprendernos (aunque sea levemente y por un instante).

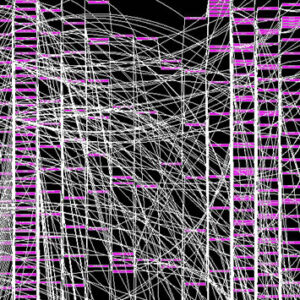

Trenzado apretado

Un breve inciso para apuntar que la cantidad de información que un mensaje contiene es inversamente proporcional a su probabilidad. Si su contenido es trivial, altamente probable (“al abrir mi mano se despliegan cinco dedos”) la cantidad de información que aporta el mensaje es nula y no obtendremos mayor beneficio de él. Si el mensaje es improbable (“este azúcar sabe salado”), el mensaje nos aporta una cantidad de información significativa que puede ser valiosa y merecerá nuestra atención en su procesamiento. Cuanta más información procesamos, más extensa y tupida se convierte la red que tejen las neuronas en nuestro cerebro. No es gratuito que complexus, en latín, signifique “trenzado apretado” (véase foto). Así, la información que recibimos a través de nuestro sistema sensorial nos permite incrementar la conectividad de nuestro cerebro, un proceso que nos proporciona una de las contrapartidas más valorada y perseguida. Y es por esa razón que procesar información para construir el instrumento (nuestro sistema sensorial) que edificará la complejidad de la realidad nos produce placer. Y por el placer sí no nos vale la pena escudriñar los rincones de la complejidad. |

Declarado nuestro apetito insaciable por la información (por la improbabilidad), surge el problema. No siempre el entorno nos ofrece suficiente información con la que alimentar nuestro cerebro. La tentación, el reto, es no permanecer de brazos cruzados a la espera de que el mundo nos sorprenda para poder seguir evolucionando (en términos individuales; está por ver el efecto a nivel de especie). Para ello hemos desarrollado la capacidad de generar “objetos” (en el sentido más amplio del concepto) capaces de proporcionarnos improbabilidad y llenar nuestra realidad de información, lo que nos enfrenta a una cuestión ardua, porque ningún prestidigitador se sorprende ante sus propios trucos, de los que conoce al detalle su desenlace.

Afortunadamente, como ya hemos descubierto, una de las propiedades de la complejidad es su capacidad para evolucionar, lo que nos permite establecer un punto inicial en nuestro “objeto” creado y dejar que su complejidad evolutiva lo sitúe en una nueva posición desconocida y, por tanto, susceptible de sorprendernos.**

«Existen actividades creativas de las que recibimos directamente su materialidad, sus moléculas que, además de percibirlas a través de sensores periféricos específicos, podemos integrarlas orgánicamente.»

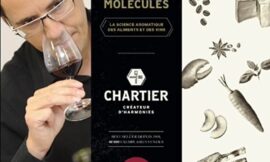

La cultura que hemos desarrollado los humanos está construida, con la ayuda inestimable de los primates y homínidos que nos precedieron, sobre la premisa de la complejidad como fuente de improbabilidad capaz de alimentar nuestros cerebros. El arte, en muchas de sus expresiones, recurre a los mecanismos de la complejidad evolutiva para emocionarnos, que es la señal inequívoca de que una determinada cantidad de información nos ha sorprendido y merece nuestra atención. Pero hay otras facetas de la cultura que pueden saciar nuestra necesidad de información sensorial. Las artes audiovisuales tienen una capacidad contrastada de influirnos y sus mensajes presentan un indiscutible atractivo para nosotros debido, probablemente, a su propagación a través de las ondas y a que la evolución ha priorizado nuestras capacidades visuales y auditivas. Existen, sin embargo, actividades creativas cuyo resultado no llega de forma inmaterial a nuestros receptores visuales y auditivos, sino que recibimos directamente su materialidad, sus moléculas que, además de percibirlas a través de sensores periféricos específicos, podemos integrarlas orgánicamente, lo que nos proporciona no solo información sensorial instantánea, que es fugaz, sino que al ingerirlas podemos retenerlas y fijar nuestra atención diferencial en el tejido de su complejidad. La perfumería, la enología y la gastronomía son referentes destacados de esa actividad cultural.

Fijémonos en la enología. El vino es un paradigma de complejidad. Tanto por su composición analítica como por el mensaje sensorial que envía a nuestros receptores sensoriales. Su capacidad evolutiva, además, es tan elevada que no hay dos botellas que presenten el mismo perfil sensorial. Aunque sean parte de una misma partida que haya experimentado el proceso de forma unitaria, al ser aisladas en sus respectivos envases, el contenido de cada uno emprende su propia aventura evolutiva que puede plantear sutiles o importantes diferencias (detectables analítica y sensorialmente) entre sí.

Describir el mensaje sensorial de una copa es, como queda dicho al inicio, un proceso de interpretación de la realidad que depende principalmente de las tres variables: la estructura que ha tomado nuestro sistema sensorial, deudora de la genética que nos identifica; nuestras experiencias previas en la degustación de vinos (que pueden proporcionarnos cierta pericia), y los referentes que nuestra cultura otorga a las sensaciones que experimentamos. Con esta perspectiva, que podamos percibir en un sorbo de vino notas florares aportadas por la uva, lácticas generadas en la fermentación o untuosas añadidas por la crianza dependerá de la agudeza de nuestro sistema sensorial, de la educación a la que nos hayamos sometido con otros vinos y de si esos aromas disponen de referente en nuestro contexto cultural. Con frecuencia zozobramos al tener que enumerar e identificar los componentes de cualquier perfil sensorial por mucho esfuerzo que dediquemos a potenciar nuestro sistema sensorial y, como queda dicho, huimos como cualquier ser vivo de los costes energéticos inasumibles.

Por encima de estos condicionantes, sin embargo, está nuestra necesidad de información. La complejidad de un mensaje, garantía de sorpresa, resulta ser una cualidad al alcance de cualquier sistema sensorial, que sabrá detectarla, interpretarla y obtener sus mayores o menores réditos a un coste razonable, en función de su propio desarrollo y de la propia complejidad inherente y adquirida, experimentada. Por muy poco entrenado que sea un sistema sensorial, será capaz de identificar cuán complejo es un perfil, así como su armonía o estridencia. Aunque parezca contradecir la lógica, la complejidad es nuestra primera opción de placer, a la que seguirán aquellas que sean capaces de sorprender nuestro bagaje genético y cultural, como las notas aromáticas escondidas en la exuberancia de un perfil sensorial.

« Que podamos percibir en un sorbo de vino notas florares aportadas por la uva, lácticas generadas en la fermentación o untuosas añadidas por la crianza dependerá de la agudeza de nuestro sistema sensorial, de la educación a la que nos hayamos sometido con otros vinos y de si esos aromas disponen de referente en nuestro contexto cultural. »

Si el vino es un objeto sensorialmente complejo y evolutivo es porque su composición sensorial de partida se somete a un laberinto de transformaciones mediante uno de los instrumentos biológicos más inverosímiles: el metabolismo de un ser vivo. En este caso de una levadura, que transforma una parte significativa de las moléculas de la uva (resultado, a su vez, de un metabolismo vegetal) en otras que mantienen interrelaciones múltiples entre ellas y enriquecen y amplían el mensaje. Esta riqueza y complejidad se ve potenciada si el vino se somete a un proceso posterior de crianza, poniéndolo en contacto con maderas, de roble, que le aporta nuevas moléculas y le conducen a nuevos equilibrios.

Si durante su elaboración un vino experimenta una segunda fermentación, entonces el resultado adquiere una complejidad difícilmente discernible, pero perfectamente detectable. Es el caso de los vinos espumosos de segunda fermentación, como el champagne y el cava que, adicionalmente a esa segunda fermentación, son sometidos a una obligada crianza.

Poco o nada descubriremos de los matices olfativos de un cava si nuestro sistema sensorial no está entrenado para ello, pero el nivel de su complejidad y equilibrio nos asaltará sin necesidad de mayores reflexiones, y el placer que la información nos proporcione fluirá sin mayores esfuerzos.

Somos consumidores de improbabilidad. En ello nos va la vida. Y hemos desarrollado habilidades para obtener el mayor rendimiento de la sorpresa y la información que nos proporciona. La detección y búsqueda de la complejidad es un mecanismo de supervivencia en primera instancia, y de obtención de placer sin necesidades especiales de educación ni poseer una genética sensorial privilegiada. Saber disfrutar de las oportunidades que la cultura humana nos brinda y, entre ellas los vinos de primera o segunda fermentación es un punto de partida al que podemos añadir toda la complejidad que podamos generar (a través de la gastronomía, por ejemplo). Es el sabor de la complejidad lo que nos atrae de forma intuitiva. Y nos brinda la oportunidad de evolucionar.

Notas

* El cerebro, del que conocemos cada vez más su fisiología y empezamos a desentrañar la funcionalidad de su sistema de conexiones, es una de las estructuras conocidas que mejor encarnan el paradigma de la complejidad.

** También podemos acogernos a la solidaridad sensorial cooperativa y esperar que nuestros congéneres, a cambio de los nuestros, creen objetos que puedan sorprendernos, pero esta es una vía posterior en el orden evolutivo y que nos lleva a la complejidad social.